Politik

Trendstudie: Was die Jugend in Deutschland 2025 bewegt

Die Trendstudie „Jugend in Deutschland“ zeigt, dass Jugendliche in Deutschland im Jahr 2025 unter dem Einfluss multipler Krisen stehen. Der Krieg in der Ukraine, der Nahostkonflikt, der Klimawandel und die zunehmende Spaltung der Gesellschaft prägen das Lebensgefühl vieler junger Menschen. Diese gesellschaftliche Spaltung zeigt sich auf verschiedenen Ebenen: zwischen Arm und Reich, zwischen politischen Lagern, zwischen kulturellen Werten und im Zugang zu digitalen Ressourcen. Viele junge Menschen erleben soziale Ungleichheit, fühlen sich politisch nicht ausreichend repräsentiert oder kulturell ausgegrenzt. Andere wiederum kämpfen mit Desinformation und digitaler Überforderung. Dennoch zeigt die aktuelle Trendstudie auch, dass die Generation Z und die jungen Millennials keineswegs resigniert sind. Im Gegenteil: Sie sind informiert, engagiert und zukunftsorientiert, auch wenn sie mit einer Vielzahl von Herausforderungen zu kämpfen haben.

Eine Generation im Krisenmodus

Der Alltag junger Menschen ist von Unsicherheiten geprägt. Über 62 Prozent der Befragten haben Angst vor Kriegen. Sowohl in Europa als auch im Nahen Osten. Auch die Sorge um die wirtschaftliche Lage – etwa durch Inflation, steigende Mieten oder einer unsicheren Rentenperspektive – die wachsende gesellschaftliche Spaltung und die sich zuspitzende Klimakrise beschäftigen viele junge Menschen stark.

Fast 60 Prozent der Jugendlichen sehen ihre persönliche Zukunft in einem positiven Licht. Im Beruflichen sogar noch deutlicher: 84 Prozent blicken zuversichtlich auf ihre Karrierechancen – eine bemerkenswerte Diskrepanz zu den vielen Krisen.

Die Studie: „Jugend Deutschland 2025"

Die Studie wurde von den Jugendforschern Simon Schnetzer, Kilian Hampel und dem Soziologen Klaus Hurrelmann erstellt. Sie basiert auf einer repräsentativen Online-Befragung von 2.027 Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 14 bis 29 Jahren. Besonders im Fokus der Studie stehen regionale Unterschiede, etwa zwischen Berlin-Brandenburg und dem Bundesdurchschnitt.

Psychische Gesundheit: Ein unterschätztes Krisenthema

Besonders alarmierend ist der Befund zur psychischen Gesundheit. Denn die Belastungen liegen weiterhin auf hohem Niveau. In Berlin und Brandenburg sehen 31 Prozent der jungen Menschen einen konkreten Bedarf an psychologischer Unterstützung. Fast jeder Zweite berichtet von hohem Stress, jeder Siebte ist bereits in therapeutischer Behandlung. Diese Werte sind seit Jahren stabil hoch. Das zeigt, dass sich die psychische Lage nicht spürbar verbessert. Im Gegenteil: Sie bleibt für viele junge Erwachsene ein drängendes Alltagsproblem. Die Forscher fordern deshalb eine stärkere Sensibilisierung der Gesellschaft für psychische Probleme. Die Belastung dürfe nicht länger als individuelles Versagen abgetan werden, sondern müsse als strukturelle, gesellschaftliche Herausforderung verstanden und politisch adressiert werden. Etwa durch niedrigschwellige Zugänge zu psychologischer Beratung, sowie mehr Aufklärung und Prävention an Schulen und Hochschulen.

Künstliche Intelligenz, Social Media & digitale Realität

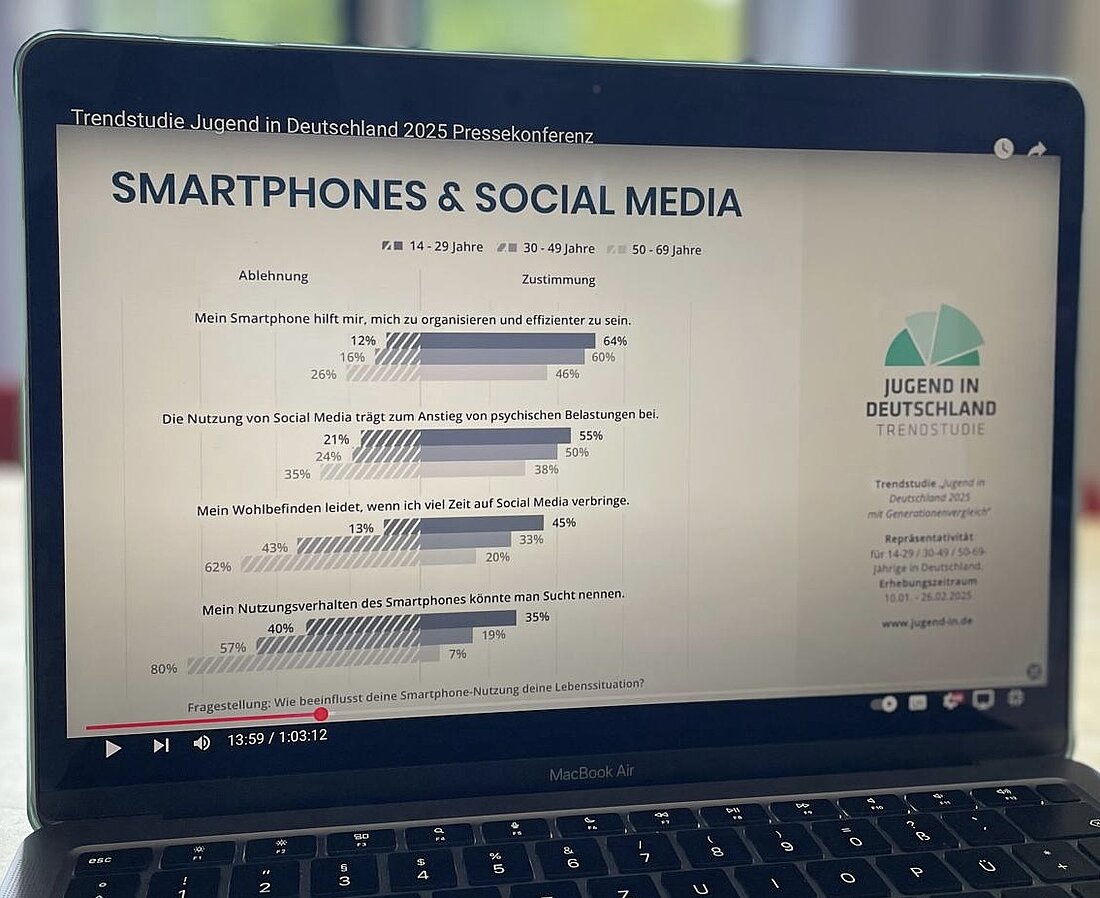

Die Digitalisierung prägt die Lebenswelt der jungen Generation so stark wie keine zuvor. Künstliche Intelligenz, TikTok, Instagram, YouTube und Co. beeinflussen nicht nur Kommunikation und Konsumverhalten, sondern auch das Selbstbild und die mentale Gesundheit von ihnen.

Laut der Studie sehen viele Jugendliche die digitalen Technologien aber auch als Chance. Sei es in der Bildung, in der Arbeitswelt oder zur Selbstverwirklichung. Gleichzeitig wachsen jedoch auch die Sorgen: etwa vor Fake News, der zunehmenden Abhängigkeit von Algorithmen oder einem Leben in einer „Social-Media-Blase“, in der reale Probleme ausgeblendet werden.

Viele junge Menschen haben das Gefühl, digitale Plattformen bestimmen zunehmend, welche Inhalte sie sehen, welche Meinungen ihnen begegnen und wie sie sich selbst darstellen. Die personalisierten Vorschläge von TikTok, Instagram oder YouTube können dazu führen, dass Nutzer:innen in einseitigen Informationswelten verbleiben. Ohne es bewusst zu merken. Diese algorithmisch gesteuerte Reizüberflutung wirkt sich laut der Forscher auch auf die mentale Gesundheit und die Fähigkeit zur kritischen Meinungsbildung aus.

„Digitale Medien und KI sind Teil des Alltags, sie bieten Chancen – aber sie belasten auch“, sagt Klaus Hurrelmann. Die Studie betont deshalb den dringenden Bedarf an einer digitalen Bildungsoffensive, die nicht nur technisches Know-how vermittelt, sondern auch psychologische Widerstandskraft, kritisches Denken und Medienkompetenz fördert.

Vollgas im Job – aber kurz vor dem Burnout

Die verbreitete Vorstellung einer „faulen Jugend“ hält der Realität nicht stand: 81 Prozent der jungen Erwerbstätigen arbeiten in Vollzeit. Das ist ein deutlich höherer Anteil als in älteren Generationen. Doch diese Einsatzbereitschaft hat ihren Preis. Rund ein Drittel der jungen Menschen fühlt sich regelmäßig ausgebrannt. Ursachen dafür sind unter anderem hoher Leistungsdruck, unsichere berufliche Perspektiven, mangelnde Wertschätzung am Arbeitsplatz und die ständige Erreichbarkeit über das Smartphone, die berufliche und private Grenzen zunehmend verschwimmen lässt. Viele junge Menschen fühlen sich dadurch ständig „auf Sendung“, was Erholung und mentale Regeneration erschwert.

Kraftquellen finden viele junge Menschen in ihrer Familie, in engen Beziehungen oder in persönlichen Zielen – etwa dem Wunsch, etwas zu erreichen, sich selbst zu verwirklichen oder eine sinnstiftende Aufgabe zu verfolgen. Deutlich seltener finden Jugendliche Halt in Religion oder der Natur.

Engagement und politische Polarisierung

Ein zentrales Ergebnis der Studie: Das politische Interesse der Jugend ist hoch. Über die Hälfte der Befragten geben an, sich für Politik zu interessieren. 51 Prozent wollen sich aktiv in die Gesellschaft einbringen. Sei es durch ehrenamtliche Tätigkeiten, politische Initiativen oder soziales Engagement.

Gleichzeitig zeigt die Studie eine zunehmende politische Polarisierung: Während junge Frauen sich verstärkt im linken Spektrum verorten, neigen junge Männer häufiger zu konservativen oder sogar rechtspopulistischen Einstellungen. Themen wie Feminismus, Diversität oder Klimagerechtigkeit stoßen bei vielen jungen Männern auf Skepsis oder Ablehnung. Das sehen die Forscher als Herausforderung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

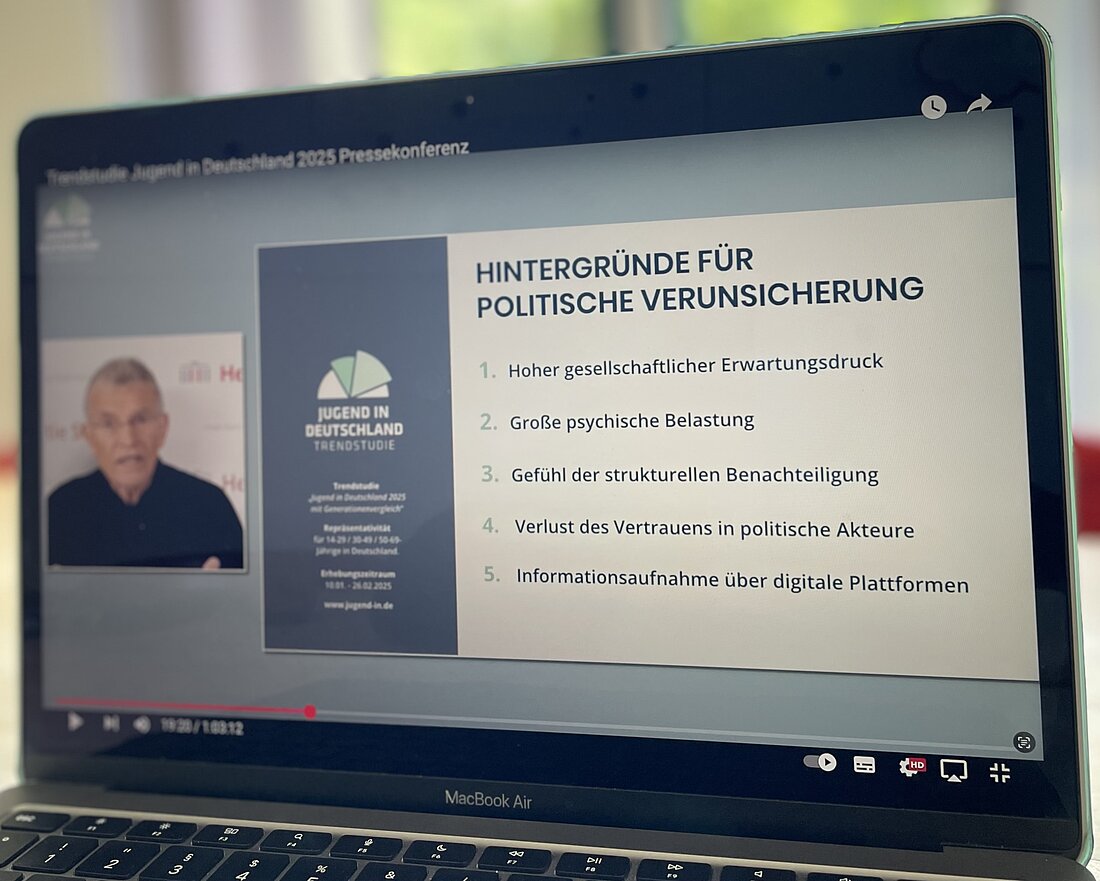

Solidarisch, aber kritisch: Wie junge Menschen Politik neu denken

Der Glaube junger Menschen an das bestehende politische System ist erschüttert. Viele Jugendliche und junge Erwachsene fühlen sich von der Politik nicht repräsentiert. Sie haben das Gefühl, dass ihre Lebensrealität in den Entscheidungszentren kaum berücksichtigt wird. Diese wachsende Entfremdung bleibt nicht folgenlos: Immer mehr junge Menschen zeigen sich offen für alternative oder sogar radikale politische Strömungen. Doch das ist, wie Forscher Klaus Hurrelmann betont, kein Ausdruck von Desinteresse, sondern ein Zeichen tief empfundener Enttäuschung.

Trotzdem übernehmen viele junge Menschen Verantwortung für das Gemeinwohl. In der Rentendebatte etwa zeigt sich eine solidarische Haltung: Die Mehrheit wäre bereit, höhere Kosten zu tragen, um die Versorgung älterer Generationen zu sichern, obwohl nur elf Prozent an eine eigene sichere Rente glauben und 20 Prozent bereits verschuldet sind. „Diese Haltung zeigt den Wunsch nach einem fairen Generationenvertrag“, sagt Kilian Hampel.

Laut den Forschern braucht es mehr finanzielle Bildung, damit ein solcher Vertrag gelingen kann. Also Wissen darüber, wie man mit Geld umgeht, welche Risiken Schulden bergen, wie das Rentensystem funktioniert und wie man vorsorgt. Ebenso notwendig sind transparente Reformen und eine Politik, die die langfristige Absicherung junger Menschen endlich ernst nimmt, sagen die Forscher.

Politik am Zug: Was die junge Generation jetzt erwartet

Die Studie sendet ein deutliches Signal an die Politik. Insbesondere an die neue Bundesregierung: Junge Menschen wollen mitgestalten, aber unter fairen Bedingungen. Sie erwarten konkrete politische Maßnahmen, die ihre Lebensrealität verbessern: bezahlbarer Wohnraum, gerechte Bildungschancen, ein stabiles Rentensystem, mehr politische Teilhabe sowie die Förderung von Zukunftskompetenzen stehen ganz oben auf der Agenda.

„Zukunft entsteht nicht durch Appelle zur Resilienz, sondern durch gerechte Rahmenbedingungen“, fasst Simon Schnetzer zusammen. Die junge Generation sei leistungsbereit, engagiert und ideenreich. Doch sie wolle nicht nur funktionieren, sondern auch mitgestalten.

Damit das gelingen kann, muss die Politik endlich auf Augenhöhe mit Jugendlichen sprechen und auch handeln, meinen die Forschenden.

Doch oft würde genau das nicht passieren, weil junge Menschen in politischen Gremien unterrepräsentiert sind, weil Entscheidungsprozesse langwierig und schwer durchschaubar sind und weil die Interessen junger Menschen häufig von kurzfristigen Wahlzyklen überlagert werden. Viele politische Akteure würden den Ernst der Lage nicht erkennen oder davor zurückscheuen, mutige Reformen umzusetzen, die vor allem zukünftige Generationen betreffen. Genau hier liegt eine der größten Herausforderungen für eine zukunftsfähige Demokratie, sagen die Forscher. Die Forscher kommen zu dem Schluss: Die Ergebnisse der Studie sind nicht nur ein Spiegel gesellschaftlicher Zustände, sondern ein klarer Auftrag: Wer die Zukunft dieses Landes sichern will, muss heute mit den jungen Menschen gemeinsam an ihr arbeiten.

Redigat: jw